Joy Division – Closer (1980)

Dos discos que ouvia muito quando tinha 15, 16 anos, este, juntamente com os dos The Smiths, é aquele que mais ouço. Ouço e não encontro nada de novo, nem nada que hoje desgoste. É um dos dez melhores discos do mundo.

Nesta e em qualquer outra lista que eu leve a sério. Closer é também dos discos mais duros que conheço. A música que nele está não foi feita para passar o tempo ou para o prazer. Foi para a inquietação, para nos desassossegar. Um verdadeiro soco no estômago. Nitidez foi o que MEC encontrou nos Joy Division. O disco é disso mesmo que padece: excesso de nitidez. Desde a abertura, com Atrocity Exbhition, que tem aquele ritmo quase doentio, mas sem ponto de fuga, até ao fim com Decades, tudo é sempre nítido e claro. Não trata as coisas por metáforas ou com outros nomes. Diz-nos exactamente o que elas são e como são. No meio de todo o negrume, o que há são sinais de vitalidade, de relação com as coisas cruéis.

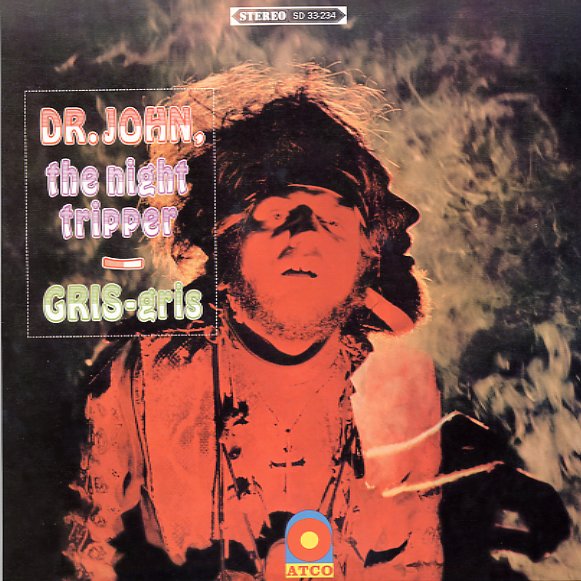

O disco, como lembra também o MEC, tem dois lados. O CD também. As primeiras cinco músicas servem para definir o modo, o lugar exacto. A segunda metade do disco, que começa com o Heart and Soul, já revela a banda em busca de algo mais, mais perto e ao mesmo tempo procurando ultrapassar a reverência ao absoluto. Como que numa legenda à capa de Peter Saville. O branco, que no vinil ocupava uma área mais adequada, e no meio a fotografia. Uma fotografia despojada, mas sobre a morte, a dor e a solidão. Clareza, luz e os opostos. Sem meias palavras. Ao mesmo tempo, todas as dúvidas condensadas em músicas. "Existence - well what does it matter?/I exist on the best terms I can/The past is now part of my future/The present is well out of hand --/ Heart and soul - one will burn --".

Claro que há também a música. A música em si, esquecendo a palavra. Closer, e os Joy Division, têm a lógica do Punk. Melhor, tem a parte boa do que, em 1980, sobrava do Punk: a raiva, a voz dos que estão de "fora" e a simplicidade de processos. Mas a isto acrescentam a densidade que ninguém no Punk ousou (ou foi capaz) e o cantar sofrido sobre uma estrutura incatalogável e idiossincrática. Aliás, em Closer já aparecem elementos que não apareciam antes (por ex. em Unknown Pleasures) e que reapareceriam em força nos New Order (

maxime os teclados), mas a imagem de marca é, era, foi, será aquela secção rítmica que soa à Joy Division. E, sobre tudo isso, a voz do mais trágico dos ícones da pop, Ian Curtis. Um rapaz suburbano, que aparentava ter acabado de chegar dos meios intelectuais da Europa central dos anos 30 e que cantava cada palavra com toda a angústia e raiva do mundo.

Além do mais, os Joy Division são mais uma boa razão para se desconfiar da sociologia. Como é que é possível que quatro rapazes duma cidade desinteressante, perdida no norte de Inglaterra, na ressaca do Punk se tenham juntado para fazer esta banda e para fazer o que esta banda fez?. Mais estranho ainda é o que os três sobreviventes fizeram depois, ao formarem os New Order, na mais improvável das transformações de sucesso da história da música - pelo meio provando que a salvação deles e a felicidade de quem os ouvia, dependia do desaparecimento de Ian Curtis. A partir daí, a redenção foi feita a dançar.

A maior parte da música decente que tem sido feita, anda a apanhar os cacos que estes rapazes deixaram. A maior parte da música que ouço serve-me também para isso.

PAS